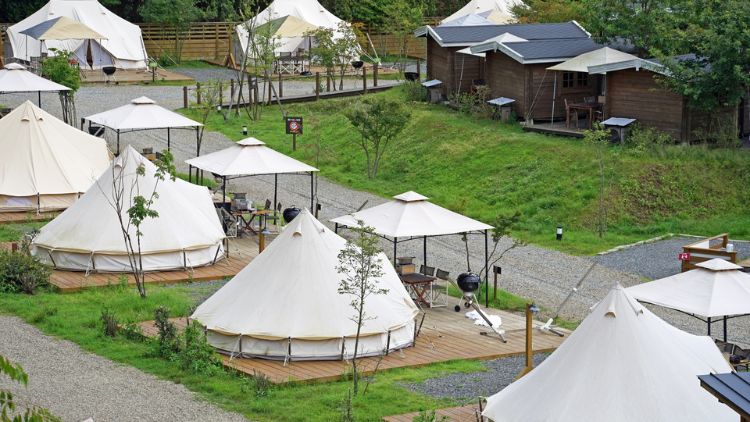

グランピング施設において、ウッドデッキは単なる通路や土台ではありません。

ゲストが滞在時間の多くを過ごし、食事や語らいを楽しむ「第2のリビング」です。

テントやドームの中だけを豪華にしても、一歩外に出たときの足元の質感が貧弱であれば、せっかくの非日常感は半減します。

だからこそ、多くのオーナー様がデッキの素材選びに頭を悩ませています。

天然木の温もりある雰囲気は捨てがたいけれど、毎年の塗装や腐食への不安がつきまとうのが現実です。

一方で、メンテナンスフリーを謳う人工木では、どうしてもプラスチック特有の質感が気になってしまうこともあります。

この記事では、グランピング施設の魅力を最大化するためのデッキ素材選びについて、運用面でのリスクやコストも含めて解説します。

理想の空間作りと現実的な運営の両立を目指して、最適な選択肢を見つけましょう。

グランピングの顧客満足度は「デッキの快適性」で決まる理由

グランピングの醍醐味は、自然の中にいながらホテルのような快適さを享受できる点にあります。

その快適さを左右する隠れた主役こそが、テントの周囲に広がるウッドデッキです。

ゲストの体験価値を高め、また来たいと思わせる施設にするためには、なぜデッキの素材選びが重要なのか。

まずはその理由を、実際の利用シーンから紐解いていきます。

テント内と外をつなぐ「アウトドアリビング」としての機能

グランピングにおいて、デッキは単なる屋外スペース以上の役割を果たします。

テント内と自然環境をシームレスにつなぐ、アウトドアリビングとしての機能が求められるからです。

多くのゲストは、テントの中に閉じこもるのではなく、デッキ上のチェアに座って風を感じたり、星空を眺めたりして過ごします。

つまり、デッキの居心地の良さが、滞在中の満足度をダイレクトに左右します。

もしデッキが不安定で歩きにくかったり、素材が安っぽくてリラックスできなかったりすれば、体験の質は大きく下がります。

逆に、素足で歩いても心地よく、家具を置いても安定感のあるデッキがあれば、そこは極上のリラックス空間に変わります。

食事のシーンにおいても、デッキの重要性は際立ちます。

多くの施設ではデッキ上でBBQやディナーを提供しますが、油跳ねや汚れを気にして窮屈な思いをさせてはいけません。

清掃が行き届き、かつ汚れが味わいとして馴染むような素材であれば、ゲストは気兼ねなく食事を楽しめます。

デッキは「外にある部屋」として捉え、室内と同等かそれ以上のこだわりを持って設計する必要があります。

●リビングとしての居住性を確保する

狭いデッキでは椅子とテーブルを置くだけで精一杯になり、ゆったりとした動線が確保できません。

テントの定員数に合わせて、全員がくつろいでも余裕のある広さとレイアウトを計画します。

●素足や靴下での利用を想定する

テントからデッキへ出る際、いちいち靴を履き替えるのはストレスになります。

サンダルなしでも歩けるような表面加工や、ささくれの少ない素材選びが快適性を高めます。

●家具との相性を考慮する

アウトドア家具は重量があるものも多いため、デッキ材には十分な強度と硬さが求められます。

脚の跡がついたり、重みでたわんだりしない堅牢な素材を選ぶことで、長期的な美観を保てます。

写真映えと「非日常感」を演出する足元の質感

現代の集客において、SNSでの拡散力は無視できない要素です。

ゲストが撮影する写真において、背景や足元の質感は驚くほど全体の印象を左右します。

特にグランピングのような「映え」を意識した施設では、写真のクオリティが予約率に直結します。

どれだけ高級な家具を置いても、床材が安っぽいプラスチック調だと、どうしても作り物感が出てしまいます。

天然木や質感の高い素材が敷き詰められたデッキは、それだけで写真の格を上げます。

足元が写り込む足元のショットや、デッキ越しに風景を撮る構図は、SNSでも頻繁に見られるアングルです。

また、非日常感を演出するためには、日常の延長線上にある素材を避けることが鉄則です。

自宅のベランダでよく見るような既製品のパネルではなく、重厚感のある木材を使うことで、特別な場所に来たという実感を強めます。

光の反射や影の落ち方も、素材によって大きく異なります。

天然木特有の凹凸や色ムラは、太陽光の下でもランタンの灯りでも、複雑で美しい表情を見せてくれます。

視覚情報としての「質感」は、ゲストが無意識に感じる高級感の正体でもあります。

細部へのこだわりが、施設全体のブランド価値を底上げします。

●背景としての床材を意識する

人物撮影や料理の撮影において、デッキ材は常に背景として存在します。

主張しすぎず、かつ温かみのある色合いや木目は、被写体をより魅力的に引き立てます。

●夜間のライティング効果を高める

夜のグランピングは照明演出が鍵となりますが、素材によって光の受け止め方が変わります。

艶を抑えたマットな質感の木材は、間接照明の柔らかい光を優しく拡散し、幻想的な雰囲気を醸し出します。

天然木ウッドデッキを採用するメリットと「本物」の価値

メンテナンスの手間を考慮しても、なお多くの高級リゾートやグランピング施設が天然木を選ぶには理由があります。

それは、人工物では決して再現できない「本物」だけが持つ力が、高単価な宿泊体験を正当化するからです。

ここでは、天然木を採用することが、具体的にどのような価値を施設にもたらすのかを解説します。

五感に響く木の香りと温かみがリピーターを生む

天然木最大の魅力は、視覚だけでなく嗅覚や触覚にも訴えかける点です。

都市生活で疲れたゲストが求めているのは、コンクリートやプラスチックに囲まれた日常からの解放です。

デッキに立った瞬間に漂うほのかな木の香りや、踏みしめたときの有機的な柔らかさは、理屈抜きで人を癒やす効果があります。

この感覚的な心地よさは記憶に深く刻まれ、「またあそこに行きたい」というリピート動機につながります。

特に雨上がりのデッキから立ち上る土や木の匂いは、自然の中にいることを強烈に意識させてくれます。

人工木では無臭か、あるいは夏場に樹脂の匂いがすることもあり、こうした情緒的な体験は提供できません。

また、熱伝導率の低い天然木は、夏は熱くなりすぎず、冬は冷たくなりすぎないという特性があります。

季節を問わず、肌に触れたときの温度感が人間に優しいのも大きな特徴です。

自然素材に触れる時間は、デジタルデトックスを求める層にとっても貴重な体験となります。

施設全体が自然と調和しているというメッセージを、デッキという大きな面を通して伝えることができます。

●香りによるリラクゼーション効果

フィトンチッドなどの成分を含む木材は、森林浴と同じようなリラックス効果をもたらします。

到着した瞬間や朝の深呼吸のひとときに、この香りがゲストの満足度を無意識レベルで高めます。

●自然な温度調整機能

夏場の直射日光下でも、天然木は樹脂製デッキに比べて表面温度の上昇が緩やかです。

火傷のリスクを減らし、夕涼みの時間帯でも快適に座って過ごすことができます。

●音の響きが心地よい

硬質な人工素材とは異なり、天然木は歩行音や物を置いたときの音が柔らかく響きます。

静寂を楽しむグランピングにおいて、耳障りな音がしないことは重要な環境要素です。

経年変化(エイジング)が施設の味わいになる

一般的な建材は、施工直後が最も美しく、時間が経つにつれて劣化していきます。

しかし、天然木、特にハードウッドと呼ばれる高耐久木材は、経年変化(エイジング)を楽しむことができます。

新品のときの鮮やかな茶褐色も美しいですが、紫外線や雨風にさらされて徐々にシルバーグレーへと変化した姿には、独特の風格が漂います。

この変化は「劣化」ではなく、施設が時間を積み重ねてきた証であり「味わい」です。

ヨーロッパの古い建物や高級ヴィラが古びても魅力的なのは、自然素材が環境に馴染んでいるからです。

グランピング施設においても、数年経過したデッキが周囲の森や風景と一体化し、より自然な景観を作り出します。

もちろん、腐食してボロボロになるのは論外ですが、適切な素材を選べば、強度は保ったまま表面の色だけが変化します。

このヴィンテージ感は、新設の施設では絶対に出せない強みとなります。

人工木の場合、経年による色あせや汚れは単なる「古ぼけた感じ」に見えがちです。

時間が経つほどに価値が増すような空間作りを目指すなら、天然木のエイジングは大きな武器になります。

●風景に溶け込むシルバーグレー

多くのハードウッドは、半年から1年ほどで落ち着いた銀灰色へと変化します。

この色は自然界に存在する色であり、緑豊かな周囲の環境と喧嘩せず、美しく調和します。

●傷やシミも味になる

アウトドアでの使用では、どうしても細かい傷や汚れがつきます。

天然木であれば、それらの痕跡も素材の表情の一部として馴染み、使い込まれた道具のような愛着を生みます。

●研磨による再生が可能

表面の汚れや変色が気になった場合でも、天然木なら表面を薄く削る(サンディング)ことで、新品同様の木肌を取り戻せます。

使い捨てではなく、手を入れながら長く使い続けるというサステナブルな姿勢もアピールできます。

導入前に知っておくべき天然木のデメリットと維持管理の現実

天然木の魅力は計り知れませんが、導入を決める前に、その裏側にあるリスクとコストを直視する必要があります。

理想だけで突き進むと、開業後のメンテナンス地獄や予期せぬトラブルに悩まされることになります。

自然素材である以上、環境の影響をダイレクトに受けることは避けられません。

ここでは、きれいごと抜きの現実的なデメリットと、それを乗り越えるための覚悟について解説します。

湿気と紫外線による腐朽・退色リスクへの覚悟

屋外に設置されたウッドデッキは、24時間365日、過酷な環境にさらされ続けます。

特に日本の高温多湿な気候は木材にとって天敵であり、適切な対策なしでは驚くほどの速さで劣化が進みます。

湿気は木材腐朽菌の繁殖を招き、目に見えない内部から構造を破壊していきます。

特にデッキの裏側や地面に近い部分は通気性が悪く、気づいたときには手遅れになっているケースも少なくありません。

また、紫外線は木材の主成分であるリグニンを分解し、表面の繊維をボロボロにします。

これが退色(色あせ)の原因であり、新品のときの色合いは数ヶ月で失われると考えたほうが無難です。

森の中や水辺など、自然豊かな立地ほど湿気や虫害のリスクは高まります。

ロケーションの魅力と引き換えに、維持管理の難易度が上がるというジレンマを理解しておく必要があります。

●環境に合わせた樹種の選定が必須

湿気の多い場所では、耐水性に特化した樹種を選ばなければ、数年で張り替えが必要になります。

デザイン性だけでなく、その土地の気候風土に耐えられるスペックかどうかを最優先に確認します。

●構造上の通気対策を講じる

床下の空気が淀まないよう、十分な高さを確保したり、側面の化粧板に通気口を設けたりする工夫が必要です。

設計段階で「風の通り道」を作っておくことが、デッキの寿命を大きく延ばします。

●定期的な防腐剤の塗布計画

特にソフトウッドを採用する場合、1〜2年ごとの防腐塗料の塗り直しは義務のようなものです。

営業を一時停止して作業を行う必要があるため、その間の収益ロスも考慮に入れなければなりません。

素足利用時の「ささくれ」「反り」による怪我のリスク

グランピング施設では、ゲストが素足や靴下でデッキを利用するシーンが頻繁にあります。

このとき最も注意すべきなのが、経年劣化によって生じる「ささくれ(トゲ)」や板の「反り」です。

木材が乾燥と湿潤を繰り返すことで繊維が立ち上がり、鋭利なトゲとなって表面に現れます。

もしゲスト、特に小さなお子様が足に怪我をすれば、楽しい思い出は一瞬で台無しになり、クレームや賠償問題に発展しかねません。

また、木材の暴れ(反りやねじれ)によって板の継ぎ目に段差ができると、つまずいて転倒する原因になります。

夜間の移動も多いグランピングでは、わずかな段差でも重大な事故につながるリスクがあります。

天然木を使う以上、これらの変化を完全にゼロにすることは不可能です。

だからこそ、「絶対にささくれが出ない」と過信せず、発生を前提とした管理体制を組む必要があります。

●定期的な目視と触診チェック

清掃スタッフのルーチンワークとして、デッキ表面の状態確認を組み込むことが重要です。

モップが引っかかる場所や、目視で浮きが見られる箇所は、即座に補修対象としてリストアップします。

●サンディングによるメンテナンス

ささくれが発生した場合は、サンドペーパーで削って表面を滑らかにする処置が必要です。

軽微なうちにこまめに対処すれば、大きな怪我を防ぎつつ、木材の美観も保つことができます。

●樹種による暴れの違いを理解する

イタウバのように油分が多くささくれにくい樹種もあれば、イペのように耐久性は高いが暴れやすい樹種もあります。

利用シーンに合わせて、肌触りの良さと寸法の安定性のバランスが取れた木材を選定します。

定期的な塗装・補修にかかるランニングコストの試算

天然木デッキの導入コストは、イニシャル(初期費用)だけで判断してはいけません。

長期的に維持するためのランニングコスト(維持管理費)を含めた、トータルコストで評価する必要があります。

特に塗装メンテナンスが必要な木材を選んだ場合、塗料代だけでなく、職人の人件費や営業補償費がかかります。

自分たち(スタッフ)で塗るとしても、その時間は他の業務ができなくなるため、見えない人件費が発生しています。

また、腐食が進んだ部分的な張り替えや、ビスの打ち直しなどの修繕費も積み重なります。

「安く作って頻繁に直す」のか、「高く作ってメンテナンスを減らす」のか、経営方針として明確にしておくべきです。

多くの失敗例は、初期投資をケチった結果、毎年のメンテナンス費が経営を圧迫するパターンです。

5年後、10年後のキャッシュフローまで見据えて、無理のない素材選びをすることが事業継続の鍵となります。

●メンテナンス費用の積立

毎年の修繕費をあらかじめ予算化し、利益から積み立てておくことで、突発的な出費に慌てずに済みます。

デッキの維持管理費は「設備投資」の一部として、計画的に運用資金に組み込みます。

●スタッフによるDIY補修の教育

専門業者に頼むと高額になる軽微な補修は、スタッフ自身で行えるよう技術指導をしておくとコスト削減になります。

塗装や簡単な研磨作業を内製化することで、即応性を高めつつ経費を抑えられます。

●耐久年数と償却期間のバランス

デッキの寿命が建物の減価償却期間より短いと、会計上のミスマッチが生じる可能性があります。

税理士とも相談し、施設の稼働計画に見合った耐久性を持つ素材を選ぶのが賢明な経営判断です。

【素材比較】ハードウッド・ソフトウッド・人工木の特徴と選び方

デッキ素材には主に3つの選択肢があり、それぞれに明確な特徴と適した用途があります。

どれが「一番良い」という絶対的な正解はなく、施設の予算やターゲット層によってベストな選択は変わります。

ここでは、それぞれの特徴を比較し、あなたの施設にフィットする素材を見極めるための基準を提示します。

初期費用を抑えるなら「ソフトウッド」だが寿命は短い

ソフトウッドは、杉やヒノキ、SPF材(松など)といった針葉樹を中心とした柔らかい木材です。

加工がしやすく、ホームセンターでも手軽に入手できるため、DIYや低予算での施工によく使われます。

最大のメリットは、圧倒的な初期費用の安さです。

ハードウッドや人工木に比べて材料費を大幅に抑えられるため、開業資金が限られている場合には魅力的な選択肢となります。

しかし、その代償として耐久性は低く、無塗装のままでは2〜3年で腐食が始まります。

防腐剤注入材を使っても5〜7年程度が寿命の目安であり、頻繁なメンテナンスと将来的な作り直しが前提となります。

柔らかく肌触りが良い反面、傷がつきやすく、靴で歩き回るようなハードな使用環境には不向きな側面もあります。

短期的なイベント用や、屋根のある半屋外エリアなど、使用場所を限定して採用するのが賢い使い方です。

●防腐剤注入材(ACQなど)の活用

ソフトウッドを使うなら、加圧注入処理によって薬剤を内部まで浸透させた木材を選ぶのが最低条件です。

未処理材に比べて耐久性は上がりますが、それでも定期的な再塗装は欠かせません。

●塗装メンテナンスの頻度が高い

紫外線や雨による劣化を防ぐため、最低でも1年に1回は保護塗料(ステインなど)を塗る必要があります。

この手間を「施設の愛着を育てる作業」と捉えられるか、「面倒なコスト」と捉えるかで評価が分かれます。

●DIYでの補修が容易

素材が柔らかいため、素人でもノコギリやビス打ちが簡単にできます。

部分的に腐った板を自分たちで交換するなど、フットワーク軽くメンテナンスできる点はメリットと言えます。

耐久性と質感を両立する「ハードウッド」は最強の選択肢か

ハードウッドは、ウリン、イペ、イタウバ、セランガンバツなど、主に熱帯地域原産の広葉樹です。

その名の通り非常に硬く、密度が高いため、水に沈むほどの重厚感と驚異的な耐久性を誇ります。

最大の武器は、塗装なしでも20年、30年と持ちこたえる圧倒的な寿命です。

木材自体に含まれるポリフェノールなどの成分が強力な防腐・防虫効果を発揮し、過酷な環境でも腐りません。

初期費用はソフトウッドの数倍になりますが、メンテナンスフリーに近いため、ランニングコストを含めると長期的には割安になります。

高級感のある質感と「本物」の経年変化を楽しめるため、ラグジュアリーな施設には最も適した素材です。

ただし、非常に硬いため加工には専用の工具や技術が必要で、施工費も高くなる傾向があります。

また、樹種によっては樹液(アク)が出て周囲を汚すことがあるため、施工場所には配慮が必要です。

●「鉄の木」と呼ばれるほどの強度

ハイヒールで歩いても傷がつかず、重い家具を置いてもびくともしない頑丈さがあります。

多くの人が行き交う商業施設や公共のボードウォークでも採用される、信頼性の高い素材です。

●樹種ごとの特性を見極める

一口にハードウッドと言っても、赤みが強い「ウリン」、油分が多く滑らかな「イタウバ」など個性があります。

色味の好みだけでなく、ささくれのリスクや施工性も考慮して樹種を選定します。

●施工業者の選定が重要

硬すぎて普通のビスではねじ切れてしまうため、下穴開けなどの特殊な施工ノウハウが必要です。

ハードウッドの扱いに慣れた熟練の職人に依頼しないと、仕上がりの質や工期に影響が出ます。

メンテナンスフリーの「人工木」は質感と熱さに注意が必要

人工木(樹脂木)は、木粉とプラスチック樹脂を混ぜ合わせて成形した工業製品です。

近年技術が向上し、見た目や手触りが天然木に近いリアルな製品も数多く登場しています。

最大のメリットは、腐らない、ささくれない、色あせにくいという完全なメンテナンスフリー性です。

清掃以外の管理がほぼ不要なため、運営の手間を極限まで減らしたいオーナーにとっては強力な味方です。

品質が均一で、板の反りやねじれもほとんどないため、安全面でのリスク管理がしやすいのも特徴です。

カラーバリエーションも豊富で、建物のデザインに合わせてモダンな色合いを選ぶことも可能です。

一方で、どうしても「作り物感」は拭えず、天然木のような経年変化による味わいは期待できません。

また、直射日光を浴びると表面温度が天然木よりも高温になりやすく、夏場の素足利用には注意が必要です。

●夏場の表面温度対策

熱を蓄えやすい性質があるため、真夏は火傷するほどの高温になることがあります。

日除けのシェードを設置したり、遮熱タイプの製品を選んだりするなどの対策が不可欠です。

●傷の補修が難しい

天然木なら削って直せる傷も、人工木では修復が困難な場合があります。

部分的な交換は可能ですが、経年による退色具合が異なると、交換した部分だけ色が浮いて見えることがあります。

●火気厳禁の取り扱い

樹脂を含んでいるため、熱に弱く、BBQの炭や花火が落ちると溶けたり焦げ跡が残ったりします。

焚き火エリアの近くでは使用を避けるか、耐火マットを敷くなどの厳重な管理が求められます。

グランピング施設だからこそ重視すべき「安全性」と「機能性」

個人住宅の庭とは異なり、不特定多数のゲストが利用するグランピング施設では、デザイン以上に「安全性」が最優先事項です。

見た目が良くても、怪我のリスクがあるデッキは施設運営にとって爆弾を抱えているようなものです。

ゲストは解放感から注意力が散漫になりやすく、アルコールが入っていることも珍しくありません。

トラブルを未然に防ぐための機能的な視点を、素材選びの段階から組み込んでおく必要があります。

雨天時の「滑りにくさ」は転倒事故防止の最重要項目

雨の日や朝露で濡れたウッドデッキは、想像以上に滑りやすくなります。

特に表面がフラットな人工木や、苔が生えた古い天然木は、氷の上を歩くような危険な状態になることがあります。

転倒事故は、打撲や骨折といった重大な怪我につながりやすく、施設の管理責任を問われる事態にもなりかねません。

そのため、素材そのものの摩擦係数が高いものや、物理的な滑り止め加工が施されたものを選ぶことが重要です。

天然木の場合、表面をわざと粗く仕上げたり、滑り止め塗料を塗布したりすることでグリップ力を高められます。

人工木の場合は、木目加工が深く刻まれたタイプを選ぶことで、水膜によるスリップ現象を軽減できます。

●リブ加工(溝加工)の採用検討

デッキ材の表面に細い溝を掘る「リブ加工」は、滑り止め効果が高い一般的な手法です。

ただし、溝にゴミや砂が溜まりやすく、掃除の手間が増えるというデメリットも考慮する必要があります。

●塗装による防滑対策

滑り止め粒子(骨材)が入った塗料を使用することで、ザラザラとした表面を作り出せます。

特にスロープや階段など、転倒リスクが高い箇所にはピンポイントで導入することを推奨します。

●こまめな清掃でヌメリを除去

滑りの原因となる苔や藻、カビの発生を防ぐため、高圧洗浄機などを用いた定期清掃が欠かせません。

日当たりが悪く湿気がこもりやすい場所は、特に念入りなメンテナンスが必要です。

BBQや焚き火を楽しむなら「耐火性・難燃性」を確認する

グランピングのハイライトであるBBQや焚き火は、火の粉や熱によるデッキへのダメージリスクと隣り合わせです。

加熱された炭や食材の油がデッキに落ちることは日常茶飯事であり、素材の耐火性は施設の防火安全に直結します。

ここで圧倒的な強さを発揮するのが、ウリンやイペなどのハードウッドです。

これらは非常に密度が高く、「難燃性木材」として認定されているものもあるほど火に強く、炭が落ちても表面が焦げる程度で済みます。

一方、人工木(樹脂デッキ)は熱に弱く、高温の油や炭が触れると溶けて変形してしまいます。

一度溶けた樹脂は元に戻すことができず、その部分だけ張り替えるという面倒な補修作業が発生します。

ソフトウッドも燃えやすいため、火気使用エリアでの採用は避けるか、防火マットの敷設を徹底する必要があります。

万が一の火災リスクを減らすためにも、火を使うエリアの床材選びは慎重に行うべきです。

●ゾーニングによる素材の使い分け

BBQコンロを置くエリアだけ耐火レンガやタイル張りにし、リビングスペースは木製デッキにする方法も有効です。

デザインのアクセントになりつつ、メンテナンス性と安全性を両立させる賢い設計です。

●防火マットやスパッタシートの常備

どうしても熱に弱い素材の上で火気を使用する場合は、専用の保護シートを必ず敷く運用にします。

ゲスト任せにせず、あらかじめセッティングしておくことで、トラブルを未然に防ぎます。

●万が一の焦げ跡の対処法

ハードウッドであれば、焦げた部分をサンドペーパーで削り取ることで、ある程度目立たなくできます。

修復のしやすさという点でも、天然木の高耐久素材はラフな使用環境に適しています。

夏場の表面温度上昇を抑え、素足でも歩ける素材を選ぶ

夏の直射日光下にさらされたデッキは、種類によっては60度を超える高温になり、火傷の危険があります。

特に色の濃い人工木は熱を蓄えやすく、日中は素足で歩くことが不可能なレベルに達することがあります。

天然木は木材内部に空気を含んでいるため断熱性が高く、樹脂製に比べれば温度上昇は緩やかです。

それでも真夏の日向では熱くなるため、ゲストが快適に過ごすための暑さ対策は必須です。

デッキの色選びも重要で、黒やダークブラウンなどの濃色は熱を吸収しやすく、温度が上がりやすくなります。

逆にナチュラルやライトグレーなどの淡色は光を反射しやすく、表面温度の上昇を多少抑える効果があります。

快適な「アウトドアリビング」を実現するためには、床材選びだけでなく、日陰を作る工夫もセットで考える必要があります。

タープやパラソルを活用し、直射日光がデッキに当たり続けない環境を作ることが、最も効果的な温度対策です。

●遮熱タイプの人工木を検討する

近年では、赤外線を反射する顔料を練り込み、温度上昇を抑制する機能を持った人工木も開発されています。

初期コストは上がりますが、夏場の稼働率が高い施設では、顧客満足度への投資として価値があります。

●打ち水による気化熱の活用

天然木は水を吸うため、打ち水をすることで気化熱が発生し、表面温度を下げることができます。

夕方の涼しい時間帯にスタッフが水を撒くことで、夜の快適な空間演出にもつながります。

●シェードや植栽で日陰を作る

物理的に日光を遮ることが、温度上昇を防ぐ最も確実な方法です。

パーゴラやオーニングを設置したり、落葉樹を植えて木漏れ日を作ったりと、空間全体で暑さ対策をデザインします。

結論:施設のコンセプトと運用体制に合わせた賢い素材選び

ここまで、各素材の特徴やメリット・デメリットを詳しく見てきました。

重要なのは「どの素材が最強か」ではなく、「あなたの施設に最適な素材はどれか」という視点です。

予算、ターゲット層、メンテナンス体制、そして施設が目指すブランドイメージ。

これらを総合的に判断し、自信を持って選べるよう、3つのパターン別におすすめの選択肢を結論づけます。

ラグジュアリー・高単価施設なら「ハードウッド」一択

1泊数万円以上の価格帯を設定し、大人のための上質なリゾートを目指すなら、迷わずハードウッドを採用してください。

本物の質感、重厚感、そして経年変化による味わいは、高感度なゲストを満足させるための必須条件です。

初期投資は高額になりますが、20年以上の耐久性と、メンテナンスフリーに近い堅牢さは、長期的な資産価値となります。

「安っぽい」と思われた時点でリピートがなくなる高単価ビジネスにおいて、足元の妥協は致命傷になりかねません。

ウリン、イペ、イタウバなどの銘木が醸し出すオーラは、それだけで施設の格を引き上げます。

本物を知る顧客層に対して、自信を持って提供できる空間を作るための投資は、決して裏切りません。

●選択すべき樹種:ウリン、イペ、イタウバ

特にイタウバは油分が多く、ささくれが出にくいため、素足利用が多いグランピングには最適です。

施工実績の多い信頼できる専門業者に依頼し、最高品質のデッキを作り上げましょう。

●メンテナンス方針:あえて経年変化を楽しむ

塗装で色を隠すのではなく、白銀化していく過程を「味」としてプロモーションします。

定期的な洗浄と簡単なサンディングだけで、美しい状態を半永久的に維持できます。

ファミリー向け・運営効率重視なら「高品質人工木」も検討

小さなお子様連れのファミリー層をメインターゲットとし、安全安心を最優先にするなら、高品質な人工木が有力な選択肢です。

ささくれによる怪我のリスクを物理的に排除できる点は、運営側にとって大きな安心材料となります。

また、清掃のしやすさや、毎年の塗装メンテナンスが不要である点は、少人数運営の施設にとって大きなメリットです。

スタッフの労力をメンテナンスではなく、接客やサービス向上に振り向けることができます。

ただし、安価な量産品ではなく、質感や遮熱性に優れた上位グレードの製品を選ぶことが重要です。

「人工木=安っぽい」というイメージを払拭する、デザイン性の高い製品を選ぶことで、満足度を維持できます。

●選択すべき製品:木質感の高い上位モデル

表面に不規則な凹凸加工が施され、複数の色を混ぜて天然木のような色ムラを再現した製品を選びます。

サンプルを必ず取り寄せ、太陽光の下で質感を確認してから決定してください。

●メンテナンス方針:徹底した清掃管理

汚れが染み込みにくいメリットを活かし、食べこぼしなどもすぐに拭き取れる清潔な状態を保ちます。

火気厳禁のルールを徹底し、BBQエリアには専用の耐熱マットを標準装備します。

短期回収モデルなら「ソフトウッド」で初期投資を下げる判断も

期間限定のポップアップ施設や、3〜5年での投資回収を目指す短期サイクルの事業であれば、ソフトウッドも選択肢に入ります。

圧倒的な安さで初期投資を抑え、浮いた予算をテント内装やアクティビティ開発に回すという戦略も有効です。

また、オーナー自身やスタッフにDIYのスキルがあり、補修や塗装を自分たちで行える体制がある場合も検討の余地があります。

「自分たちで手入れをして育てる施設」というストーリーを売りにできるなら、ソフトウッドの弱点を魅力に変えられます。

ただし、腐朽のリスクは常に意識し、安全性への配慮は他の素材以上に厳重に行う必要があります。

「安いから」という理由だけで選ぶのではなく、明確な出口戦略とセットで採用すべき素材です。

●選択すべき樹種:防腐注入材(ACQなど)

未処理のSPF材などは屋外使用には論外です。必ず加圧注入処理が施された高耐久仕様のものを選びます。

杉やヒノキなど、国産材を使用することで地産地消のアピールにつなげることも可能です。

●メンテナンス方針:毎年の塗装イベント化

大変な塗装作業を、スタッフ総出のイベントや、場合によってはゲスト参加型のワークショップにしてしまいます。

手間をコンテンツ化してしまう逆転の発想で、メンテナンスの負担をポジティブに転換します。

まとめ

グランピング施設のウッドデッキは、建物の「基礎」であり、ゲストの体験を支える「舞台」です。

初期コストの安さだけで素材を選んでしまうと、数年後に補修費用と顧客満足度の低下という大きなツケを払うことになります。

●ラグジュアリー路線なら、経年変化も価値になる「ハードウッド」

●安全性と効率重視なら、機能性に優れた「高品質人工木」

●短期決戦・DIY前提なら、コストパフォーマンスの「ソフトウッド」

大切なのは、あなたの施設がゲストにどのような時間を過ごしてほしいか、というビジョンです。

そのビジョンを実現するために、足元の素材一つにも妥協せず、最適な選択をしてください。

まずは気になる素材のサンプルを取り寄せ、実際に靴を脱いで踏んでみること。

そして、専門の施工店に現地の気候や土壌を見てもらい、プロの意見を聞くことから始めましょう。

最高のアウトドアリビングが完成すれば、そこは必ずゲストの笑顔で溢れる場所になります。